我が家の庭に芝生を植えてから13年経過した。

雑草対策は、芝刈り機や草刈り機をつかい、芝生と一緒に刈り取る方法。

確かに時短で早いが、お世辞にも奇麗とは言えない仕上がりだ。

そもそも雑草が生えないことが望ましいはず。

ということで今年は、「科学の力」と「マンパワー」を駆使し、雑草対策にした。

■この記事は、

- 『収縮レーキ』を使ったサッチングのポイント

- 『芝キープⅢ』の散布法

などを実際に使ってみて分かった内容を書いている。

▼前日に草むしりで準備をして置いた。

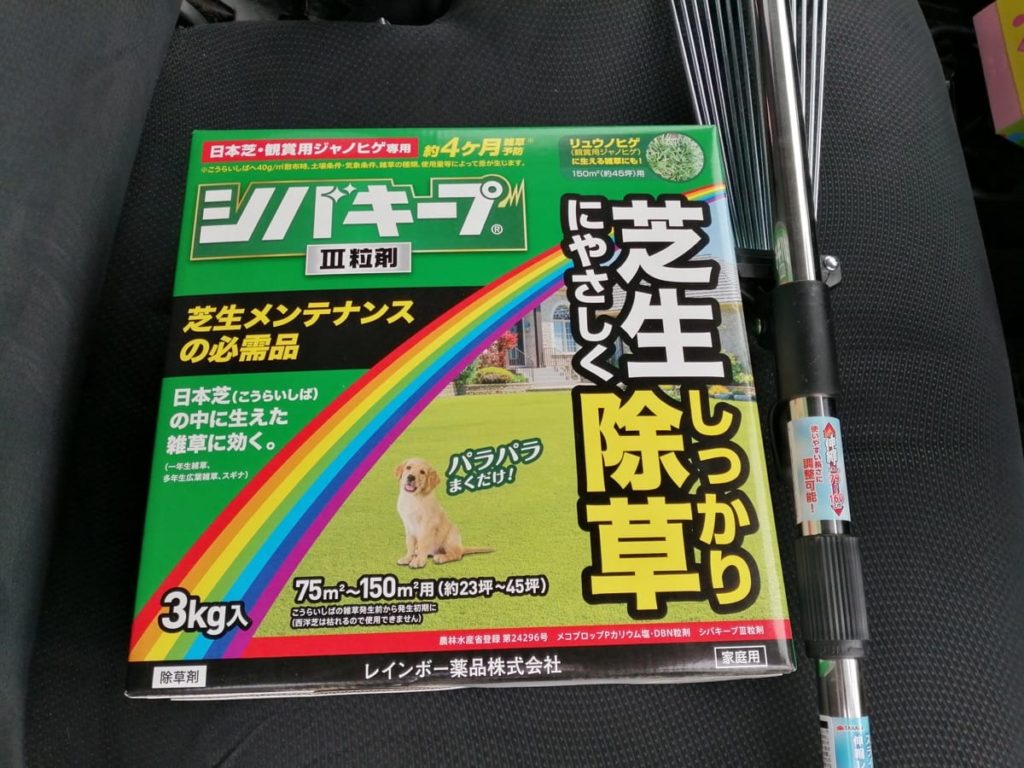

『芝キープⅢ』と『レーキ』を購入

今回もホームセンターで買うことにした。

それは無計画で、行き当りばったりな自分としては、通販だと間に合わないからだ。

こんな感じにツメが広がったり、持つ部分の長さも変えられる。

実はわたしは、この商品よりも小さなレーキを1つ持っている。

でも正直いうと、サッチは取れにくい。相当な体力を使う必要がある。

なのでサッチ取りというよりも、刈った芝や雑草を集める用としてダメ元で買ってみた。

だがしかしこの後、実際に使ってみて驚き。その印象が一変。

使い方にちょっとしたポイントがあったからだ。

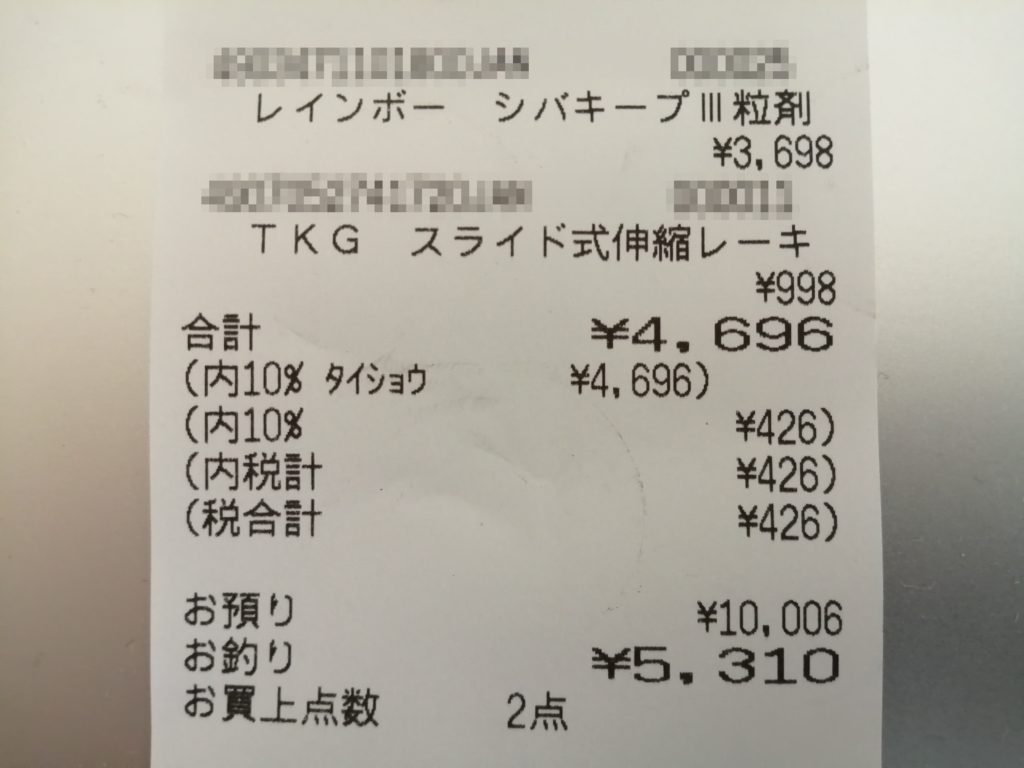

2つで5,310円。

レーキは使い方次第で使える様に変わる

当除草剤の効く仕組みについて

まず、なぜ蓄積されたサッチを取り除くことを考えたのかと言うと、

当薬剤は、薬の成分が土に染み込むことで、雑草を死滅させるから。

そのためには出来るだけ、余計なサッチが無い方が土に届きやすい。

つまり、除草剤の成分が直接土に染み込みやすくするためになる。

レーキでサッチングする3つのポイント

わたしは当レーキを実際に使ってみて気づいたポイントがある。

それは、

- レーキの収縮機能を使う

- 芝には「生える向き」がある

- やっぱり体力勝負

我が家の場合、この3つを駆使しすることで、以前よりも、かなりサッチが取れてくれた。

レーキの収縮機能を使う

結論から言うと、レーキのツメ幅を、せばめたり、広げたりして使うこと。

と言うのも、広げたツメ幅の設定が、その芝生の状態に「適す・適さない」があるからだ。

具体的には、

- 人が通らない場所=芝はふかふか

- 人が通る場所=芝は固い

そんな傾向もあるからだ。

ツメ幅の広がりを、その場所場所に適した状態で使うことで、レーキの機能を最大化できる様になる。

わたしは実際レーキの幅を広げたり狭めたり、試しながらやった。

そのかいあって、以前に買った、小さなレーキとは比べ物にならない量のサッチが取れ、小さなレーキよりも時短になった。

芝生には生える「向き」がある

芝生はまっすぐ上に伸びている様に見えても、実は若干斜めに生えている。

なので、生えた向きに逆らって、芝が立つ方向からレーキを入れるとサッチは取れやすくなるはずだ。

髪の毛をクシでとかす時、下から上にとかすと毛は逆立つ。そんな原理。

もしいくら引っかいてもサッチが取れないときは、東西南北あらゆる方向から試してみると良い。

ちょっと話がそれるけど、もしこれから芝生を植えようと思うなら、芝生の向きを揃えて植えた方がいい。

やっぱり体力勝負

結局はこれ。レーキでのサッチングとは体力勝負。

もしサッチがたくさん溜まってるなら、同じ場所を何度も反復する様に引っかくしかない。

特に人が通って踏み固められた場所は反復回数も増えてしまうもの。

この時、さっき話した通り、

- ツメの幅

- 芝の向き

を調整してやってみると良い。

わたしの場合、意外だったのは、ツメを7割ほど広げた方がサッチが取れたこと。

わたしはてっきり、ツメを狭くすれば、ツメの強度が上がり、サッチが取れやすいとばかり考えてた。

ところが、そうじゃなかった。

そして何度も同じ箇所を反復するので、息が上がるほど体力を奪われた。

ちょっと大げさだけど、6割の力で連続シャドーボクシングをしたかの様な疲労感。

「芝を引っかく段階」によってもツメ幅を変える

同じ場所のサッチを取る段階でも、幅の調整を試してみると良い。

例えば、

- 最初=ツメ幅を中位に広げる

- 次に=ツメ幅をやや狭める

など、サッチの取れた進み具合(段階)によって、ツメ幅の試行錯誤してみること。

実際に引っかく回数を正確にカウントしてないが、10回引っかいたらツメ幅を変えるとか。

最初に設定したツメ幅ではサッチが取れにくくなってきたら、違う幅に変えてみるなどを試してみると良い。

実際にサッチングした記録

▲上の画像は、普段人が通らない、ふかふかな芝生エリアをサッチングした様子。

この一角を新調した当レーキの手始めにした。

さっきも話た通り、「どうせサッチは取れないだろう・・」そんな思いがあった。

ところが、あれよあれよという間に、サッチが取れてしまう。

これには本当に驚いた。

▲芝生が固まっていたエリアの様子。

ちょっと分かりづらいと思うけど、隙間が出来た。

▲上の画像は、ツメ幅を狭めた様子。

わたしは芝生のエリアやサッチングの段階によってツメ幅を調整。

セオリーは無いが、「最初広めで、仕上げはせまく」地面を引っかいた。

繰り返しひっかき続けると、地面が見える様になった。

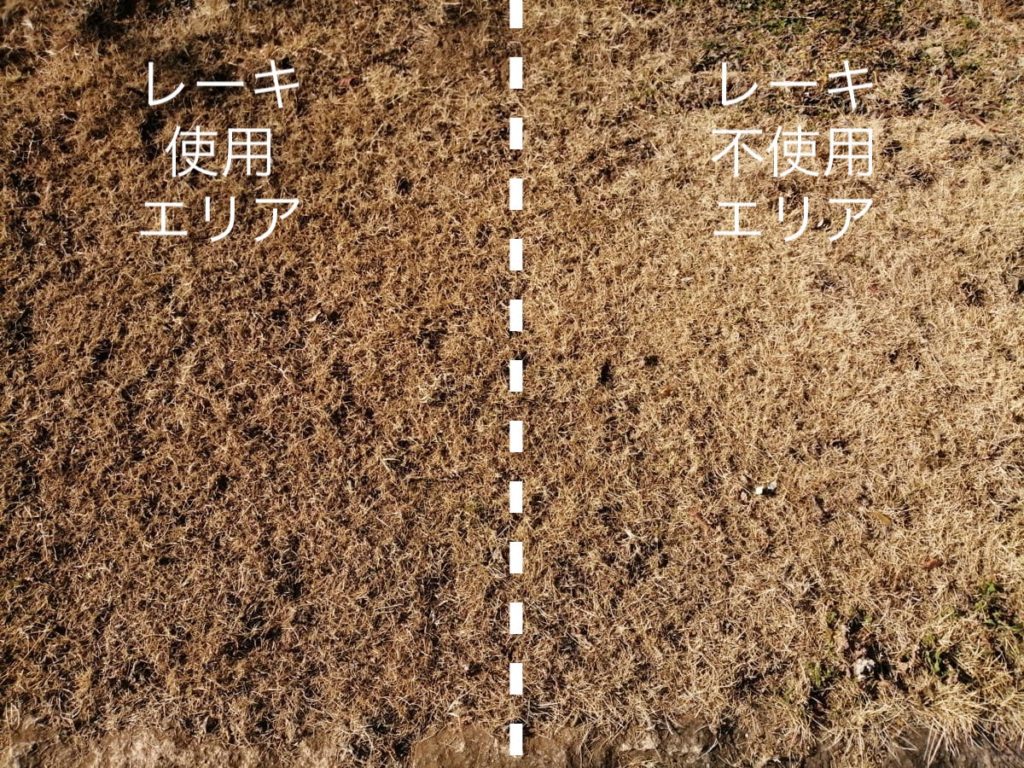

▲レーキを使ったエリアと、使わないエリア比較画像。

よく見ないと分かりづらいと思うが、左がレーキ使用。右が何もしてない芝生。

隙間に目土を入れる

本来は、サッチを除去して出来た隙間に目土を入れると、根が生え広がってくれる。

でもわたしはやらず。この後、芝キープ(除草剤)をまくことにした。

使い方を間違えるとツメがゆがむ

わたしはサッチングをする際、レーキを地面に押しつけながら引っかいた。

そのせいで、外側のツメがゆがんでしまった。

やってると夢中になって、いちいちツメと地面の角度など気にしている暇はない。

だがトータルとして、当初考えていたよりも、よい結果となった。

次はいよいよ芝生専用除草剤を散布へと移る。

その前に。

根を傷つけない様に?

メーカーによると、「エアレーションの後に除草剤を散布しない」といっている。

根切した切り口から、当成分を吸収してしまうと、芝がダメになる可能性があるからだ。

でも芝は生命力が半端ない。

「そんなに弱いのか?」個人的には疑問でしかない。

なのでわたしは「これでもか!」親の仇というほど、力いっぱい引っかいている。

もしかしたら根にキズをつけたかも知れない。

多分大丈夫だと思うけど、もしこの方法で枯れてしまったら記事にします。

『芝キープⅢ』を効率的に散布する方法

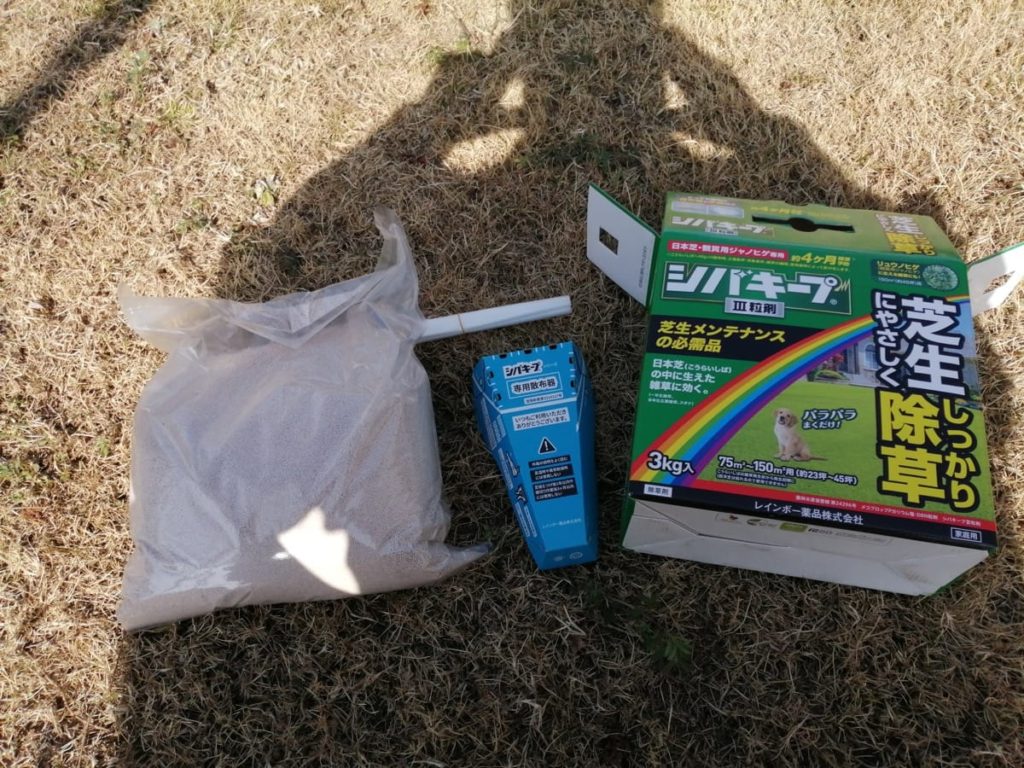

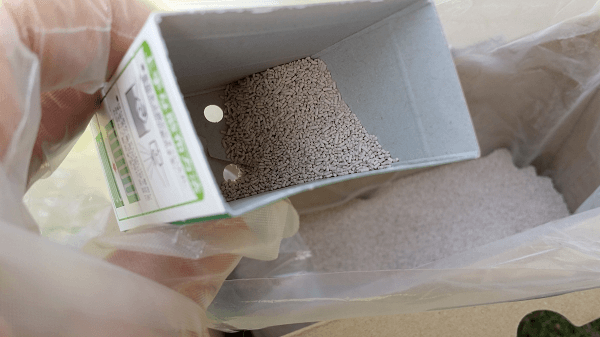

当商品を開封して、まず驚いたのは、付属の専用散布器(薬剤をまくための道具)が変わったこと。

以前の「芝キープⅡ」はこんな箱だった。↓

大きな穴から小さな薬剤が漏れ落ちるのが速く、作業は大慌て。

それがアップデートされていた。

薬剤を均等に撒くための方法

メーカーは、薬剤を無駄なく均等に撒く方法を推奨している。

その方法は、

- 違う方向から2回散布すること

- 縦に撒いたら、横に撒く

画像で説明すると、例えば、

- 最初に「白い線」をなぞって散布

- 次に同じ場所を「黒い線」をなぞって散布する

隅っこから徐々に散布するよりも、広範囲を均等に散布することが可能になる。

「碁盤の目」の様に散布すれば薬剤を均等に撒ける。

散布するときは薬剤の入った袋を手に持ちながら

薬剤を散布するときは、一箇所に置いて取りに行くのではなく、手に持ったほうがいい。

なぜなら、どの地点まで散布したのか?が分からなくなるからだ。

実際やってみると、「どこまで撒いたのか?」詳細な位置を忘れてしまい、

同じ場所を重複したり、撒けなかったりした恐れもある。

専用散布器の使い方(私の場合)

当芝キープは顆粒の除草剤。できれば薬剤を均一にまきたいもの。

こちらもメーカー側が推奨する散布方法がある。

けど何度か散布するうちに、自分なりの手順でやるようにした。

その方法は、

- 穴が空いていない「持ち手」で薬剤をすくう

- 薬剤が入った「持ち手」を水平に持つ

- 専用散布器を穴の空いたの方へ(→)移動させる(傾ける)

- 箱を左右にゆすりながら均一になる様に撒く

- これを繰り返す

後は、歩く速度はケースバイケースで。

専用散布器がアップグレードされた為、穴が狭まった。

そのお陰で、自分のペースと、薬剤の無駄落ちしないで済んだ気がする。

地面をよーく確認。

全体的に均等にまけました。

風が強いとき

風が強い時は、地面に近づけて散布すると良い。

実際わたしは朝の9時に行った。この日は風が強かった。なので低空飛行にての散布。

中腰でゆっくり歩くので大勢がキツイ。

仕上げに放水で薬剤をなじませた

わたしは以下の理由で薬剤散布後に水撒きをした。

- 翌日〜数日、雨模様(降水量低い)

- もし土砂降りになって薬剤が流されたらもったいない。少しでも薬剤をなじませたい

こんな理由があった。

ちなみに、一点に集中して薬剤をまくと芝にとってよろしくないらしい。

わたしはたくさん撒き過ぎたかも知れない。

あと書き

前回の「芝キープⅡ」では、我が家の芝エリア全部では足りず、半分くらいしか撒けなかった。

今回も「全エリアは撒けないだろう」と、そのつもりでいた。

ところが、終わってみると、全エリアを撒ききることが出来た。

前回の芝キープⅡの量は忘れたが、今回の商品は3kgで多かったのかも知れないし、

専用散布器の改良によって、薬剤の無駄撒きも減った気もする。

終わってみて感じるのは、腹筋と背筋が筋肉痛なこと。

一応カタボリック防止のため、サッチングの前後に少なめのプロテインを飲んだ。

今回サッチングにかかった時間は1時間半。途中何度か休憩を入れたものの、かなりハードな筋トレとなった。

おわりに

後は様子を見るしかない。

▼こちらは粒が大きいので風がある日でも飛ばされにくい。

コメント